Q: 電話の取り次ぎ方を徹底解説!スムーズな手順からマナー、対応の効率化まで

電話対応の中でも「取り次ぎ」は、社会人なら誰もが経験する業務のひとつです。

お客様とのやり取りで会社の印象を左右するだけでなく、社内の業務効率にも大きく関わります。

しかし「どう取り次げばよいか迷ってしまう」「お客様を待たせてしまった」といった失敗談も少なくありません。

本記事では、電話の取り次ぎに必要な基本マナーから、スムーズに対応するための工夫、そして効率化につながるクラウドPBXまでわかりやすく解説します。

- コンテンツの目次

1.電話の取り次ぎとは?基本の役割と重要性

電話の取り次ぎとは、外部からかかってきた電話を正しく聞き取り、内容を把握したうえで、適切な担当者につなぐ業務のことです。

不在時や状況によっては、担当者の代わりに用件を聞いたり、後で伝えたりする役割も担います。迅速かつ正確な対応が求められ、顧客や取引先とのコミュニケーションの一環として、ビジネスにおいて重要な業務です。

基本の役割と重要性

電話の取り次ぎは単純な作業のように思われがちですが、実際には会社の「第一印象」を決める大切な役割を担っています。

例えば、お客様が最初に話す相手が電話を受けた社員である場合、その対応ひとつで「信頼できる会社だ」と思われることもあれば、逆に「対応が雑な会社だ」と感じられてしまうこともあります。つまり電話の取り次ぎは、単なる事務作業ではなく、企業の信用やブランドイメージにも直結する重要な業務なのです。

また、取り次ぎの正確さやスピードは、社内の業務効率にも影響します。相手の名前や用件を間違えずに伝えることはもちろん、担当者につながるまでの時間をいかに短くできるかも求められます。スムーズな取り次ぎは「お客様の待ち時間を減らす」だけでなく、「社内の無駄なやり取りを防ぐ」ことにもつながります。

このように、電話の取り次ぎは 社外に対しては会社の印象を左右し、社内に対しては業務効率を左右する二重の役割 を持っていると言えるでしょう。

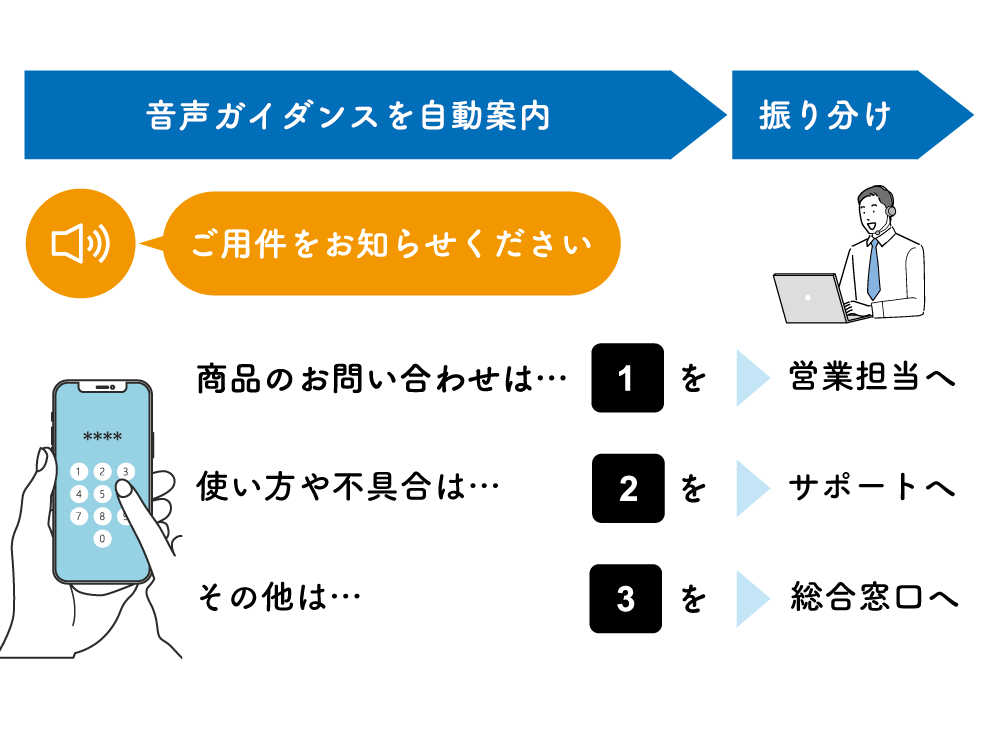

特に、「営業のお断りばかりで手が止まる」「社内の担当者に取り次ぐだけの電話が多い」などの課題がある場合、自動音声応答(IVR)の導入が効果的です。

本資料では、クラウド電話「MOT/TEL」(モッテル)のIVR機能を活用して電話対応の無駄を減らし、

オフィス全体の生産性を高める方法を紹介しています。...

電話取り次ぎの基本的な流れ

実際の業務では、取り次ぎは次のようなステップで行います。

1.電話を受ける

明るい声で会社名・自分の名前を名乗る。

2.相手の名前・用件を確認する

「恐れ入りますが、お名前とご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか」と丁寧に聞き取る。

3.担当者を呼び出す/不在を確認する

担当者が席にいればつなぐ。

不在の場合は折り返しや伝言の可否を確認する。

4.正確に伝える

相手の名前・会社名・用件を間違えずに伝える。

不在なら「〇時頃に戻る予定です」といった具体的な情報を添える。

5.最後にお客様へ確認する

「それでは担当の○○におつなぎいたします」「折り返しご連絡させていただきます」など、次の対応を明確に伝える。

2.電話取り次ぎの基本マナーとフレーズ例

電話をスムーズに取り次ぐためには、正しいマナーと適切なフレーズを押さえておくことが欠かせません。

ここでは、取り次ぎのシーンごとに注意すべきポイントと、実際に使える言い回しの例を紹介します。

電話を受けるときのマナー

最初の応答は会社の印象を決める大事な場面です。

明るくはっきりした声で名乗り、聞き取りやすさを意識しましょう。

フレーズ例

・「お電話ありがとうございます。○○株式会社の△△でございます。」

・「はい、○○株式会社でございます。」

▶ ポイントは「会社名」と「自分の名前」を必ず伝えること。相手に安心感を与える第一歩になります。

相手の名前・用件を確認する

担当者に取り次ぐ前に、相手が誰で、どのような要件でかけてきているのかを確認します。

聞き取りにくい場合は失礼のないように聞き返すことが大切です。

フレーズ例

・「恐れ入りますが、お名前とご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか。」

・「失礼ですが、お名前をもう一度お聞かせいただけますか。」

・「いつもお世話になっております。どのようなご用件でしょうか。」

▶ ポイントは「必ず復唱すること」。

「○○株式会社の□□様でいらっしゃいますね」と確認すれば、聞き間違いによるトラブルを防げます。

担当者につなぐときのマナー

担当者が在席している場合は、相手に一言断ってから取り次ぎます。

また、保留にするときは「保留させていただきます」と伝えるのがマナーです。

フレーズ例

・「少々お待ちいただけますでしょうか。ただいま○○におつなぎいたします。」

・「○○に取り次ぎますので、このまま少々お待ちくださいませ。」

▶ ポイントは「無言で保留にしない」こと。相手を不安にさせない配慮が必要です。

担当者が不在の場合のマナー

担当者が不在の場合は、その状況を正確に伝え、折り返しや伝言の希望を確認します。

「わかりません」「いません」といった言い方は避け、丁寧に言い換えましょう。

フレーズ例

・「申し訳ございません。ただいま○○は席を外しております。」

・「○○は本日外出しておりまして、△時頃に戻る予定です。」

・「よろしければ、折り返しご連絡させていただきましょうか。」

・「恐れ入りますが、こちらでご伝言を承りましょうか。」

▶ ポイントは「具体的な状況を伝えること」と「代替手段を提案すること」。

これにより相手の不満を和らげられます。

折り返しや伝言を預かるときのマナー

折り返し依頼や伝言を預かる際は、必ず復唱して確認することが大切です。

伝言メモを活用すると、社内での伝達ミスも防げます。

フレーズ例

・「かしこまりました。それでは、□□より折り返しお電話させていただきます。」

・「承りました。念のため復唱いたします。○○株式会社の□□様から、△△の件でお電話いただいた、ということでよろしいでしょうか。」

▶ ポイントは「復唱確認で間違いを防ぐ」ことと「迅速に担当者へ伝える」こと。

最後に相手へ感謝を伝える

電話対応の締めくくりは、感謝を伝えて終えるのが基本です。

ちょっとした一言で印象が大きく変わります。

フレーズ例

・「お電話いただきありがとうございました。」

・「それでは、失礼いたします。」

これらを身につけることで、会社全体の印象を向上させると同時に、業務をスムーズに進めることができます。

電話の取り次ぎを効率化する方法

電話の取り次ぎは、正しいマナーを守ることが大前提ですが、同時に「いかに効率よく行うか」も大切です。

お客様を待たせすぎたり、社内での確認に時間がかかると、相手に不満を与えるだけでなく、社内業務のロスにもつながってしまいます。ここでは、取り次ぎを効率化するための具体的な工夫を紹介します。

内線・転送機能を活用する

電話機の内線機能や転送機能を上手に使えば、取り次ぎの時間を大幅に短縮できます。

例えば、担当部署の内線番号を覚えておく、外出中の担当者には転送を設定しておくなど、事前の準備が効率化のポイントです。

実践例

・「営業部は内線201」など、部署ごとに番号をまとめておく

・外出の多い担当者は携帯電話に転送設定しておく

取次ぎルールをマニュアル化する

「誰に、どんな電話をつなぐのか」が明確でないと、毎回確認に時間がかかってしまいます。

そこで、部署や担当者ごとに取次ぎルールをあらかじめ決めてマニュアル化しておくと効率的です。

取次ぎルール例

・「採用に関する電話は人事部へ

・新規顧客からの問い合わせは営業部の○○担当へ

・既存顧客のサポート依頼はカスタマーサポート部へ

▶ 誰が対応すべきかを明確にしておくことで、確認の手間を減らし、スムーズな取次ぎが可能になります。

チャットやメールと併用する

電話だけに頼ると、担当者が不在のときにやり取りが滞ってしまいます。

社内チャットやメールを併用することで、電話対応を効率化できます。

実践例

・不在の担当者にチャットで「○○様からお電話がありました」と即時連絡する

・伝言メモを紙ではなく共有ツール(Slack、Teamsなど)で残す

これにより、伝言の行き違いや対応漏れを防ぎ、情報共有のスピードも向上します。

在宅勤務や外出先でも対応できる仕組みを整える

近年ではリモートワークや外出業務も増えており、担当者がオフィスにいないケースも珍しくありません。

従来の電話回線だけでは取り次ぎに限界があるため、クラウドPBXなどのシステムを導入する企業が増えています。

クラウドPBXを使えば、オフィス以外の場所でもスマートフォンやPCで会社番号の着信を受けられるため、在席・不在に関係なくスムーズに取り次げます。

効率化の基本は「機能を使いこなす」「ルールを決める」「共有ツールを併用する」の3つです。

さらに仕組みそのものを改善すれば、電話取り次ぎはもっとスムーズになります。次の章では、その具体的な解決策として「クラウドPBX」をご紹介します。

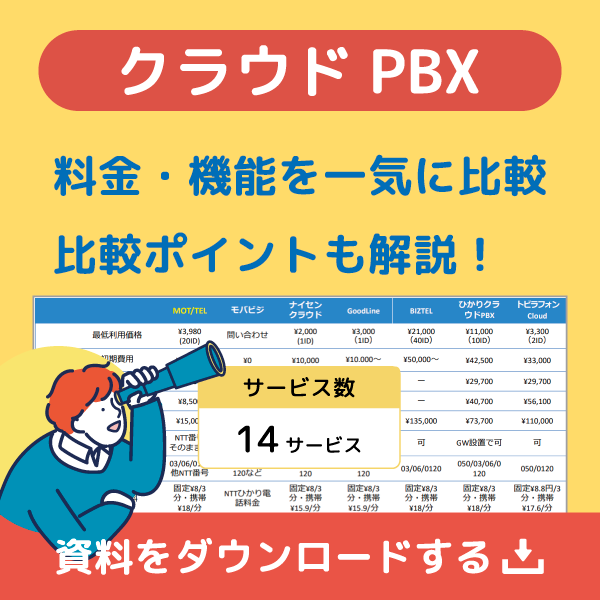

電話取次を効率化するクラウドPBX「MOT/TEL」(モッテル)

取り次ぎを効率化するにはクラウドPBXの導入が有効で、在宅勤務中や外出先でも電話をスムーズに取り次げるほか、IVR(自動音声応答)で担当部署に直接つなぐことも可能です。

マナーを押さえるだけでなく、仕組みそのものを変えることで「誰でもスムーズに取り次げる環境」を作ることができます。

クラウドPBX「MOT/TEL」(モッテル)では従来の法人電話(ビジネスフォン)では利用できない機能が豊富にそろっています。ここではその一部をご紹介します。

スマホ・パソコンで外線の発着信

スマートフォンやパソコンを使って会社番号を使った発着信や内線が利用できます。各端末には専用アプリをインストール/設定を行い、インターネット経由でMOT/TEL(モッテル)と接続することで各機能が利用可能なので在宅勤務などのテレワーク中も利用することができます。

スマホは社員個人の端末でも社用として配布する端末でも利用できます。パソコンは普段業務で利用している端末をそのまま利用することで固定電話を購入する必要がなくなります。

通話録音

スマホやパソコンを使った通話を含め全ての外線を自動で録音することができます。通話データは管理画面からダウンロードできるので、内容の確認やテレワーク中のコンプライアンス順守などの効果があります。

顧客情報の表示(CTI)

着信時に発信者の情報を自動で表示することができます。表示する内容は既存で利用中の顧客管理ソフトや弊社の顧客管理ソフトなど柔軟に変更が可能です。顧客管理へ記録してある過去の取引や電話でのやり取りの履歴を確認しながら電話対応ができるので無駄な質問の削減など電話対応を効率化することができます。

この様に電話業務はIVR(電話自動応答)を含め、様々な機能によって効率化することができます。電話業務は本来業務の合間に行ったりすることが多いので、電話業務を効率化することは本来業務へ集中できる体制づくりにも繋がります。この機会に検討してみてはいかがでしょうか?

まとめ:電話取り次ぎはマナーと効率化の両立が大切

電話の取り次ぎは、正しいマナーを身につけることと、効率的に運用できる仕組みを整えることの両立が大切です。

日々の対応を見直すとともに、クラウドPBXなどのツールを取り入れることで、よりスムーズで印象の良い電話応対が実現できます。

特に、「営業のお断りばかりで手が止まる」「社内の担当者に取り次ぐだけの電話が多い」などの課題がある場合、自動音声応答(IVR)の導入が効果的です。

本資料では、クラウド電話「MOT/TEL」(モッテル)のIVR機能を活用して電話対応の無駄を減らし、

オフィス全体の生産性を高める方法を紹介しています。...

-

すぐできる!

無料カンタン見積!以下のフォームを入力してください。

-

お電話でのお問い合わせ

-

ご質問、お見積もりなど

お気軽にご相談ください。0120-972-655

受付時間:平日9:00~17:30

-

-

お問い合わせ Contact

サービスの導入・検討にあたってのご質問・お見積り・資料請求は、

こちらから気軽にお問い合わせください。