Q: テレワーク努力義務で企業が行うべき対応は?育児・介護休業法改正のポイント解説

2025年10月(令和7年)に施行される「育児・介護休業法改正」では、企業に対して「テレワーク環境の整備に努めること(テレワーク努力義務)」が新たに追加されます。

少子高齢化や人材不足が深刻化するなか、育児や介護を理由に働き方の柔軟性を求める声はますます高まっており、企業にとっては避けて通れない対応となっています。

しかし現実には、

・休業者が増えることで人手が足りなくなる

・電話や顧客対応など「出社しないとできない業務」がボトルネックになるといった課題に直面する企業も少なくありません。

本記事では、育児・介護休業法改正のポイントをわかりやすく解説するとともに、企業がとるべき対応策、さらに在宅勤務でも電話業務を可能にする「クラウドPBX」などの具体的な解決方法をご紹介します。

改正に備えた準備を早めに始め、法令対応と業務効率化の両立を実現していきましょう。

- コンテンツの目次

1.育児・介護休業法改正とは

育児・介護休業法改正とは、仕事と育児・介護を両立できるよう企業に義務や努力義務を課す制度改正です。

段階的に改正が進められており、2025年には4月と10月の2回にわたって新しい制度が施行されました。ここでは、その主な改正内容をわかりやすく整理します。

2025年4月施行の主な改正ポイント

2025年4月には、以下の改正が施行されました。

・介護離職防止に向けた制度の強化

介護休業や介護のための短時間勤務制度について、企業が従業員に制度を周知・相談対応することが義務化されました。

・柔軟な働き方の選択肢の拡大

育児や介護を理由とする従業員に対して、短時間勤務やフレックスタイム制度など柔軟な勤務形態を認めることが求められるようになりました。

・企業によるハラスメント防止措置の強化

育児・介護休業を取得した従業員に対する不利益取り扱いやハラスメントを防ぐため、企業の責務が明確化されました。

これらの改正により、従業員が安心して育児や介護と仕事を両立できるよう、企業の情報提供と制度運用の透明性が一層重視されています。

2025年10月施行の主な改正ポイント(テレワーク努力義務)

2025年10月からは、さらに踏み込んだ改正が実施され、「テレワーク努力義務」が新たに加わりました。

・テレワーク環境整備の努力義務化

育児や介護を理由に在宅勤務を希望する従業員に対し、企業はテレワークが可能となる環境整備に努めることが求められます。

・具体的な取り組み例

◆社内システムへのリモートアクセスの提供

◆在宅勤務用のPCやセキュリティ対策の導入

◆勤怠管理・業務進捗管理のオンライン化

◆在宅勤務でも対応できる電話・顧客対応の仕組みづくり

「努力義務」のため罰則は設けられていませんが、行政指導や企業イメージへの影響を考えると、事実上の必須対応といえる内容です。

とくに、電話や顧客対応などの出社が前提だった業務をどうテレワーク化するかは、多くの企業が直面する課題となっています。

労働者が育児・介護で休業・時短を希望した場合の企業の対応義務

育児・介護休業法では、従業員が育児や介護を理由に休業や短時間勤務を申し出た場合、企業は原則としてこれを認めなければなりません。

また、希望する働き方に応じて、勤務時間の調整や職務内容の見直しなどを行い、従業員が離職せずに就業を継続できるよう配慮することが義務付けられています。

改正後は、制度を整備するだけでなく、実際に運用可能な仕組みを構築することが重要となっています。

テレワーク努力義務の具体的内容

今回新たに追加された「テレワーク努力義務」とは、従業員が育児や介護を理由に在宅勤務を希望した場合、企業はテレワーク環境を整備するよう努めなければならないというものです。

具体的には以下のような取り組みが求められます。

・業務システムへのリモートアクセス環境の整備

・セキュリティを確保した社外勤務体制の構築

・在宅勤務でも利用できる勤怠管理やコミュニケーションツールの導入

・電話や顧客対応を在宅で行える仕組みの準備

単なる「努力義務」とはいえ、企業がテレワークに積極的に取り組む姿勢を示すことは、人材確保や企業価値向上にもつながります。

2.育児・介護休業法に対応しない企業が直面するリスクとは?

2025年10月の育児・介護休業法改正の施行により、企業にはテレワーク環境整備の努力義務が課されています。

しかし対応が遅れると、法令上のリスクだけでなく、日常業務にも深刻な影響を及ぼします。ここでは特に注意すべき課題を整理します。

休業者が増えることで発生する人手不足

育児や介護を理由に休業・短時間勤務を選択する従業員が増えると、業務をカバーする人材が不足する状況に陥りやすくなります。

とくに中小企業では人員に余裕がないため、1人の休業が大きな負担増加につながります。結果として、残された従業員の長時間労働やモチベーション低下を招き、さらなる離職リスクが高まる可能性があります。

出社必須業務(電話対応・顧客対応)がボトルネックになる

テレワークを導入しても、電話応対や顧客への一次対応など「出社しないとできない業務」が残っていると、在宅勤務制度が形骸化してしまいます。

例えば、代表番号への電話を受けるためだけに出社を強いられれば、従業員にとって在宅勤務のメリットは薄れます。結果として、制度は整っていても実際には利用されないという矛盾が生じ、法改正の趣旨に反する運用になりかねません。

「電話が取れない=機会損失」やクレームのリスク

顧客からの電話に対応できないと、商談のチャンスを逃す、重要な要件に即応できないといった機会損失が発生します。

さらに、電話がつながらない状態が続けば「対応が遅い」「信用できない」といった不満が高まり、クレームや取引停止につながるリスクも無視できません。

電話対応は依然として企業の信頼性を左右する重要な接点であり、ここを軽視すると企業価値の低下に直結します。

違反した場合のリスク(行政指導、企業イメージの低下)

「努力義務」のため直接的な罰則はありませんが、企業が対応を怠ると行政からの助言・指導や勧告を受ける可能性があります。

また、従業員が働きにくい環境に不満を持てば、離職の増加や人材確保の困難化につながるでしょう。さらに、改正法に沿った対応をしないことが公になれば、企業イメージの低下や採用活動への悪影響も避けられません。

法令順守だけでなく、従業員の安心と信頼を守るためにも、企業は早急にテレワークを含む柔軟な勤務体制を整える必要があります。

3.育児・介護休業法で企業が行うべき対応【チェックリスト付き】

「テレワーク努力義務」に伴い、企業は従業員が安心して育児・介護と仕事を両立できる環境を整える必要があります。

ここでは、企業が優先的に取り組むべき対応をチェックリスト形式でまとめました。

就業規則や制度の整備

まずは、自社の就業規則を改訂し、育児・介護休業法の改正内容を反映させることが不可欠です。

| 育児・介護を理由とする休業・短時間勤務制度を明文化しているか | ⬜︎ |

| テレワーク勤務に関する規程(対象者・申請手続き・費用負担等)を整備しているか | ⬜︎ |

| 不利益取り扱い禁止のルールを周知しているか | ⬜︎ |

勤怠管理システム導入

テレワーク勤務が増えると、従来の紙やExcelによる管理では不正確さや運用負担が増大します。

| リモート勤務に対応した勤怠管理システムを導入しているか | ⬜︎ |

| 労働時間・休暇取得状況をリアルタイムに把握できる仕組みがあるか | ⬜︎ |

| 育児・介護休業の申請フローを電子化しているか | ⬜︎ |

テレワーク環境の構築(PC・ネットワーク・セキュリティ)

円滑にテレワークを進めるには、業務を止めないためのIT環境が欠かせません。

| 在宅勤務者に業務用PCや必要なソフトを支給しているか | ⬜︎ |

| VPNやゼロトラスト環境など、セキュリティ対策を施しているか | ⬜︎ |

| 顧客情報や通話内容を社外からも安全に取り扱える体制があるか | ⬜︎ |

コミュニケーション体制(チャット・Web会議・電話対応)の整備

テレワーク下では「つながりを維持できる仕組み」が生産性を左右します。

| チャットやWeb会議ツールを全社で統一しているか | ⬜︎ |

| 会議の議事録や進捗を共有できる仕組みがあるか | ⬜︎ |

| 電話対応を在宅勤務者でも行えるように、クラウドPBXを導入しているか | ⬜︎ |

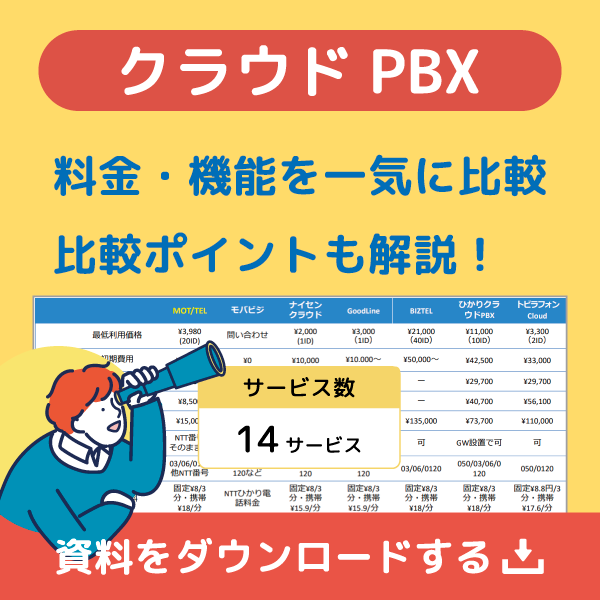

4.育児・介護休業法に対応するためのおすすめツール4選

テレワーク努力義務の施行に伴い、企業は「電話対応」「勤怠管理」「リモート接続」「書類管理」といった幅広い分野で効率化と柔軟性を求められています。ここでは、テレワーク環境をスムーズに整えるために役立つ4つのツールをご紹介します。

クラウド電話『MOT/TEL(モッテル)』

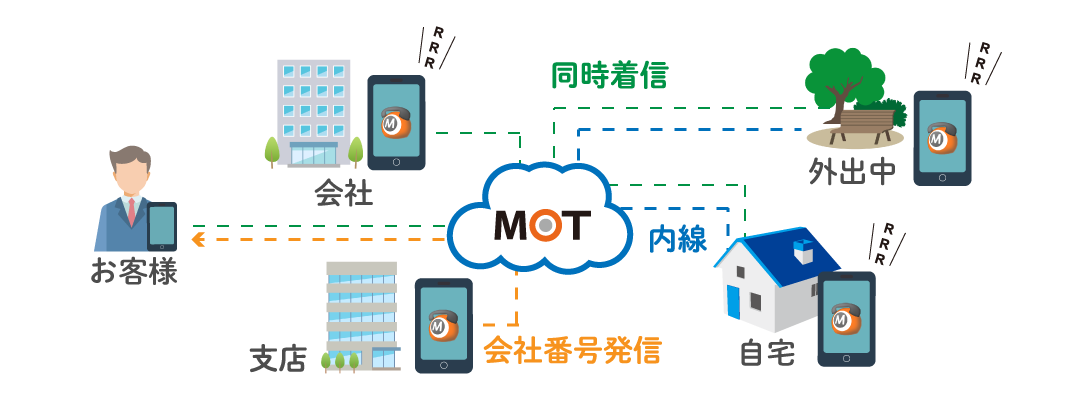

MOT/TELは、スマートフォンやPCを会社の代表番号として利用できるクラウド電話サービスです。

・社外や自宅にいても「会社番号」での発着信が可能

・在宅勤務でも代表電話の取次ぎ・内線通話ができ、電話業務が滞らない

・通話録音・IVR(自動音声応答)でクレームリスクを軽減

「出社しないと電話が取れない」という課題を解消し、テレワーク時代の必須インフラとなります。

勤怠管理システム『MOT勤怠管理』

テレワーク下で課題となるのが、正確な労働時間管理です。MOT勤怠管理は、出退勤の打刻をPC・スマホから行え、管理者がリアルタイムで勤務状況を把握できます。

・出退勤・休憩・残業をオンラインで一元管理

・有給休暇や育児・介護休業の申請フローも電子化可能

・勤怠データを労務管理や給与計算と連携し、業務効率を向上

法改正に伴う労働時間の適正管理にも対応し、コンプライアンス強化に役立ちます。

リモートアクセスツール『V-Warp(ブイワープ)』

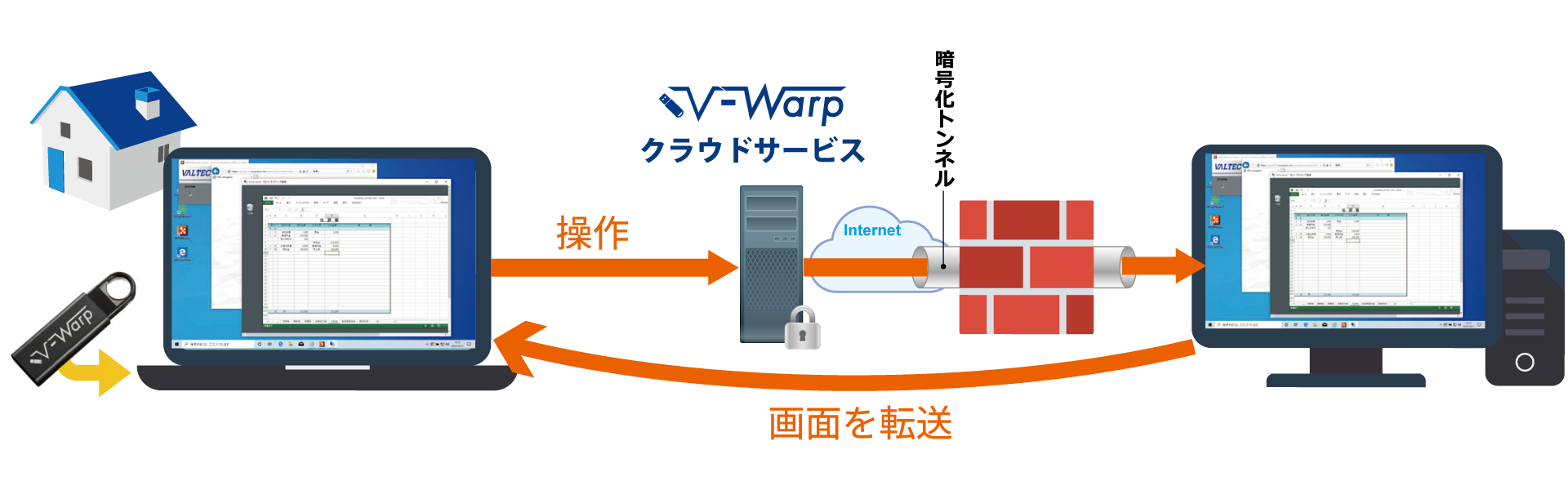

V-Warpは、社外からでも安全に会社PCへアクセスできるリモート接続ツールです。

・自宅PCやタブレットから会社PCを遠隔操作可能

・VPN不要でセキュリティ性が高く、導入・運用コストを抑えられる

・データを持ち出さずに社内システムを利用できるため、情報漏洩リスクを低減

育児や介護でオフィスに出られない従業員でも、社内と同じ環境で業務を続けられます。

V-Warp-ブイワープ-(リモートアクセスツール)の詳細はこちら

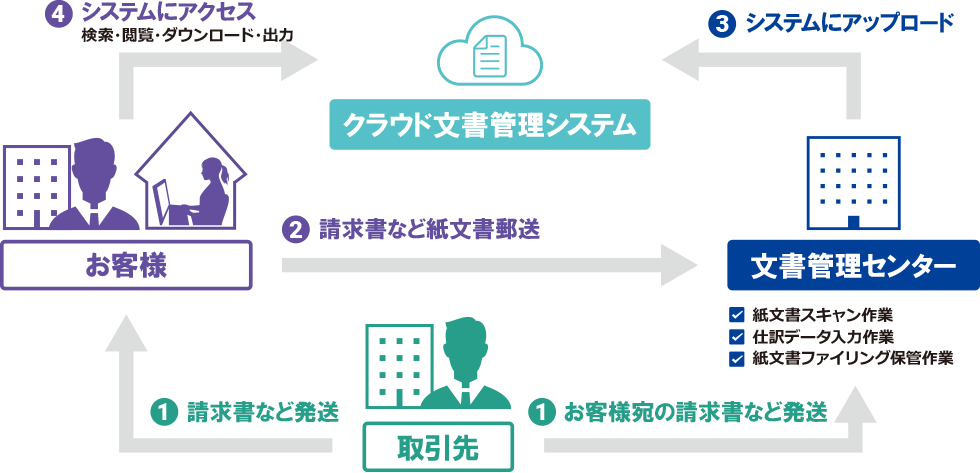

クラウド文書管理システム『MOT文書管理』

テレワークを妨げる大きな要因のひとつが「紙資料依存」です。MOT文書管理を利用すれば、契約書や図面などをスキャンしてクラウドに保存し、いつでもどこからでもアクセス可能になります。

・過去の書類も検索・共有が容易に

・保管スペース削減や災害対策にも効果的

・テレワーク社員とオフィス社員の情報格差を解消

ペーパーレス化は業務効率だけでなく、法改正に伴う柔軟な働き方の実現にも直結します。

これらのツールを組み合わせることで、電話・勤怠・リモート・資料管理といったテレワークの課題を総合的に解決でき、育児・介護休業法改正への対応もスムーズになります。

5.まとめ

令和7年10月施行にあわせて企業は今すぐ対策を

育児・介護休業法改正はすでに施行され、テレワーク努力義務が企業に課せられています。もはや「準備段階」ではなく、法令遵守と従業員の働きやすさを確保するために、各企業が具体的な対策を講じることが必須です。制度やシステムの未整備は、人材流出や業務停滞につながるリスクがあるため、今こそ行動に移すべき時期です。

テレワーク努力義務は「体制づくり」がポイント

テレワークの導入は単に在宅勤務を認めることではなく、業務を継続できる体制を整えることが重要です。就業規則の整備、勤怠管理のデジタル化、電話・コミュニケーション手段のクラウド化、リモート接続やセキュリティ確保といった総合的な仕組みが求められます。

クラウドPBX「MOT/TEL」をはじめとするテレワーク対応ツールを導入することで、法改正への対策だけでなく、企業競争力の強化や人材確保にもつながります。