Q: インハウスとは?言葉の意味やアウトソーシングとの違いを紹介

ビジネスの場でよく聞かれる「インハウス」。 インハウスとは、コールセンター・コンタクトセンターなど企業の活動が、企業内・自社内で内製化された状態のことを指します。 一方、社内ではなく外部に業務委託することをアウトソーシングといいますが、インハウスで行うのとはどのような違いがあるのでしょうか? また、インハウスに関連する職種にはどのようなものがあるでしょうか? この記事では、「インハウス」という言葉について、その意味や、インハウスに関連した職種、インハウスを行うことのメリット・デメリットを中心に解説いたします。

<このような方におすすめ>

・そもそもインハウスの言葉の意味を知りたい

・アウトソーシングとの違いを知りたい

・インハウスがよく行われる職種は?

・これからインハウスを始めるのにおすすめな業界は?

- 目次

インハウスとは

インハウスとは、企業の活動を全て企業内・自社内でおこなうこと、すなわち「内製化すること」を指します。

イメージしやすい例としては、コールセンター・コンタクトセンターなどの内製化があげられます。

元々英語のインハウス(In-house)は「組織内・社内」の意味を持つ言葉で、業務委託といった外部への委託とは真逆の「業務が内製化された」状況を指します。重ねて、自社内にとどまらず、グループ企業が業務を行う場合もインハウスと言います。

例えば、「インハウスのコールセンター」という時は、社内運営されたコールセンターのことを意味し、オペレーター業務に加えて指導・管理といった「管理者」としてのあらゆる業務を社内・グループ企業内で実行します。

また、研修等について外部の機関を利用せず、自社施設または自社専用プログラムによって実施することを「インハウス」と呼称する場合もあります。

こうした場合、インハウスつまり自社で持っているのは施設のみで、実施する団体は外部の事業者であることが多々あります。

1.1. アウトソーシングとの違い

社内でなく外部へ業務委託をすることをアウトソーシングと言い、その場合業務を請け負う企業がスタッフ雇用に業務指導、管理までを実施します。

アウトソーシングにおいては、必要なシステム自体についても外注先企業が用意することが基本です。

業務の範囲の中でどこまでを委託するかについては、委託先や契約の内容により異なってきます。

アウトソーシングされやすい業務の例

・マーケティング

・デザイン

・税務関連業務

・法務関連業務

・ポスティング

・コールセンター業務(テレアポやテレマーケティングなど)

1.2. 職種のインハウス

他にも、インハウスは上記のようなアウトソーシングされやすい業務を自社内で確保する際にも、「インハウス○○」といった表記で呼ばれることが多々あります。

例)

・インハウスエンジニア

・インハウスデザイナー

・インハウスローヤー

・インハウスSEO

インハウスエンジニア

インハウスエンジニアには二つの意味が大きく分けて存在します。

・公共事業に携わる技術系の公務員。もしくは、鉄道会社・電力会社といったインフラ系企業に所属する技術者

・SIerやシステムの開発企業等に所属しない、自社内のITエンジニア

後者については「インハウスITエンジニア」とも呼ばれ、主に自社企業内のシステム設計と開発、システム運用保守にサービス開発までを行います。

インハウスデザイナー

デザイン制作会社所属もしくは、フリーランスのデザイナーにアウトソーシングするのでなく、自社の企業内のデザイン部門でデザイナーをする働き方を「インハウスデザイナー」と呼びます。

各企業それぞれで具体的な業務は異なるものの、自社ブランド関連のデザインのみならず、ロゴ・名刺・Webデザインといったデザイン全般の業務に携わることもあります。

インハウスローヤー

弁護士法人を除いた一般企業や学校、行政機関等に所属しており、法務関連の業務を担う弁護士のことを「インハウスローヤー」と呼びます。

顧客への法的な対応に加え、M&A・登記やリーガルチェック、契約書の作成まで多岐にわたる業務を担当します。

インハウスSEO

外部への委託をせずに、自社内のみでWebサイトのSEO施策を実施することをインハウスSEOと呼びます。

ターゲット設定からコンテンツ企画、タイトルのSEOキーワード対策まであらゆるSEO対策を自社内で実施します。

インハウスSEOでは自社社員ならではのSEO施策を実施できる点や、自社内でのSEOノウハウを貯めこむことができるメリットがあります。

一方で、SEOに詳しい人材がいなければ、その実現が非常に困難なことや、SEO施策についての業務量が膨大ゆえに手間がかかってしまうというデメリットが存在します。

インハウスを行うメリット

では、インハウスを行うメリットをご紹介します。

2.1.ノウハウ蓄積がしやすい

インハウスを行うとノウハウの蓄積がしやすいという点があります。

アウトソーシングとは違い、自社で一から構築~運営まで関わることができるので、成功や失敗事例が溜まっていき、活きたノウハウを会社に残すことができます。

2.2.人材教育に有効

人材教育にも有効です。

アウトソーシングとは違い、自社内に業務担当者を割り当てることで責任感をもって取り組めるような人材を育成することに役立ちます。

また、経験を積ませることで担当者の自信がつくことで、なにごとも主体的に仕事に取り組めるような人材にもなっていくでしょう。

その反面、アウトソーシングですと業務はラクになるのですが、主体的に行おうという意欲が担当者はもちろん会社全体で薄れやすくなるので注意です。

2.3.業務管理がしやすい

インハウスを行うことで業務管理がしやすいという点もございます。

例えば、コールセンターをアウトソーシングした場合、顧客からクレームが入った際のオペレーターの対応にどこまで期待できるか分からず不安だったり、場合によっては商品の改善が必要で、早急に対応すべき案件でも、その内容を把握するまでに若干のタイムラグが発生する可能性もあります。

一方、インハウスを行えば、すべて自社で管理できるので改善が必要な内容をすぐに担当部署に回すことができます。また、問い合わせがくる顧客の年代や内容、時間を自社で分析し、必要に応じて業務改善をスムーズに行うこともできます。

インハウスを行うデメリット

次に、デメリットについてもご紹介します。

3.1.人材育成に時間がかかる

人材育成に時間が掛かるという点がございます。

質の高い人材を育成するには、分かりやすいマニュアルの作成にはじまり、必要におうじて研修を受けさせることもありますので、どうしても時間がかかります。

育成環境が整っていない傾向にある中小企業の場合は、ここにどれだけのリソースがさけられるか苦しむ場面があるかもしれません。

ただし、育成環境が充実していなくとも、従業員数が少なければそれぞれに丁寧な指導ができるとも考えられますので、一人に対して適切なサポートができるように心がけてみるのもよいでしょう。

最終的に、顧客への対応がよくないとクレームが増えたり、会社イメージの低下に繋がりますので育成は時間がかかるものだと捉えて丁寧に行うべきです。

3.2.導入コストがかかる

導入コストがかかるという点もございます。

ただ、事業規模や従業員数がすくなければ、まずは最低限揃っているツールを導入すればよいので、経費をできるだけ抑えることは可能です。

また当然、アウトソーシングした場合にもコストは発生しますので、より納得した選択をするためにはインハウスとアウトソーシングの比較をしてみるとよいでしょう。

アウトソーシングの料金相場は、従業員規模や職種によっても変わりますので、一度お見積りを取ることをおすすめします。

3.3.全体的な作業量が増える

また、業務全体の作業量が増えてしまうことも考えられます。

こちらに関しましては一人の担当者に業務が集中しないよう割り振りやメンタルケア、業務を効率化できるような仕組みを導入しない限り、解決しにくい問題です。

インハウスへの判断に迷った際のヒントとしては、今おかれている状況が何を優先としているか、あるは大事にしているかということを整理し、ある程度は妥協をしなければならないということに尽きるかと思います。

会社規模、用意できる従業員数、出せる費用、業務に求める質、内製することで自社と顧客にどんな利益があるかそれぞれ考えた上で、内製することが妥当なのであれば作業量が増えてしまうのはある意味仕方がないことと言えますので、一人の担当者に業務が集中しないよう、管理の徹底と、効率化ツールの導入を検討しましょう。

インハウスを行う際の注意点

インハウスを行う上での注意点をご紹介します。

4.1.はじめからコストをかけすぎない

注意点として、はじめから導入コストを掛けすぎないことです。

もちろん、会社の方針で本格的に運営を行っていく場合や資金力がある場合は、はじめからコストをかけても問題ないのかもしれません。

しかし、はじめからコストをかけたからといって満足のいく運営ができるとは限りません。

まずは運営において今どのフェーズにいるのかを確認し、人数が少ない場合や新規事業の場合は、少ないコストから徐々に始めていくことをおすすめします。

ツールを活用して自分達でも運営が可能なのかを見極め、どうしても難しい場合はアウトソーシングを検討してみてもよいかもしれません。

小規模コールセンターはインハウスにおすすめ!

これまでインハウスについてその言葉の意味やメリット・デメリット、注意点についてお話してきましたが、具体的にどのような業界に取り入れやすいのか、気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

インハウスにおすすめな業界は「コールセンター」です。

特に「オペレーターが少ないのでまずは小規模で始めたい」というケースや、「コールセンターまでイメージはしていないがサービス向上のため問い合わせ窓口を設置したい」といった新規事業者様におすすめです。

理由としては、自社で業務を行うことにより、担当者やスタッフに当事者意識が芽生えやすくなるからです。

コールセンターや窓口といった顧客と直接的に関わる環境下においては、顧客の気持ちがわかるまたはくみ取ろうとする姿勢が特に必要です。

業務を内製化し一人一人が業務に責任をもつことで、いわば会社の顔といえるコールセンターとして顧客への対応にも責任感を持つ組織になることが期待できます。

また、インハウスで行うことで課題がダイレクトに見えますので、改善スピードや継続可否の判断スピードを上げることもできます。

これはコールセンターに限らずですが、どんなに計画を練ってもまずは自分達で取り組まないと見えてこない部分がありますので、まずはインハウスでやってみてどのような課題がありそうか、顧客対応の品質が向上しそうかという点を自分達で確認してみることが大切です。

最終的に自社で行うことが難しいのであればアウトソーシングをしたり、最悪の場合事業そのものを廃止する可能性もありますので、新規~小規模のコールセンター事業者様はまずは試験的にインハウスを導入されてはいかがでしょうか。

5.1.インハウスでコールセンターを行う手順

ではインハウスでコンタクトセンターを立ち上げるには実際どのような作業が必要になるのでしょうか。

具体的には以下のような流れになります。

①担当者・オペレーターの確保と採用

↓

②業務シナリオやフローの作成

↓

③トークスクリプト・エスカレーションルール・マニュアルの策定

↓

④端末の購入と作業スペースの確保

↓

⑤応対に関してのトレーニング実施

↓

⑥入電パターン・作業ボリューム・必要人員の予測

インハウスでコールセンターをはじめる際のツールの選び方

インハウスでコールセンターを行うにはメリットがある反面、ある程度の壁があることも事実です。

当然、自分達で行いますので業務工数がかかり、端末やシステム等を自社で手配するコストが新たに発生します。

また、一番重要ともいえる人材教育にも負担がかかります。オペレーター専任の従業員の採用と教育、さらに品質維持のための定期研修を実施するにはかなりの費用と作業工数がかかってきます。これは責任者にある程度のノウハウがないと難しいのも事実です。

ここではそのような壁を軽くする適切なツールの選び方としていくつかの指標をあげます。参考にして下さい。

6.1.誰でも使いやすい

一つ目は使いやすさです。

端末やシステムを操作する対象は、コールセンターの管理者(SV)だけでなく、オペレーターや窓口の担当者も該当します。

分かりにくい操作性で顧客に迷惑をかけてしまっては本末転倒ですので、分かりにくい部分はないか確かめましょう。

その際、導入前にデモが使用できるか相談してみてください。

6.2.管理や教育に必要な機能があるか

二つ目は人材管理や教育に必要な機能があるかです。

例えば、従業員の応答状況が確認できるモニター機能があったり、オペレーターの通話内容を聞き改善すべき対応があったかをフィードバックできる録音機能などです。

また、コールセンターに特化した機能の他にも、勤怠や人事管理とも連携できるようなシステムであれば管理という点ではより便利になるでしょう。

6.3.フェーズによって選べるプランはあるか

三つ目は事業フェーズに応じたプランがあるかです。

初めのうちは小規模で進めていきたいので、あまりコストはかけずにはじめても、徐々に規模が拡大するとどうしても今の機能だけでは賄いきれなくなってきます。

「この機能がないから別のツールを検討せざるを得ない・・・」という状況は、これまで構築してきた環境をまた一から作り上げなくてはなりませんのでなるべく避けたいところです。

そこで小規模、中規模、大規模と成長段階に応じて必要なプランを選べるツールをはじめから選んでおくと便利です。

移行の手間が大幅にカットできます。

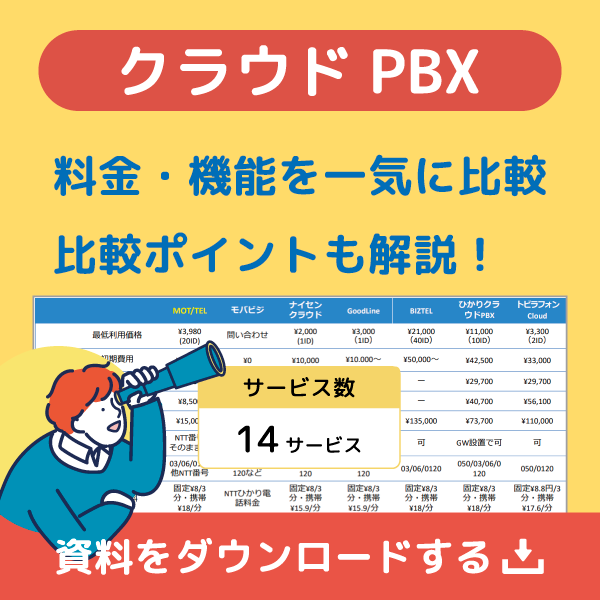

コールセンターをインハウスで行うなら"MOT/TEL"

インハウスでコールセンターを行う場合、まずは少人数で行うというケースが多いです。今後同じ体制で電話を受け続けるかわかりませんし、ノウハウがない中いきなり本格的に導入するのは勇気がいります。

そこでおすすめなのが、インハウス向けクラウド電話「MOT/TEL(モッテル)」です。

「MOT/TEL(モッテル)」では、20人まで利用できて月額5,980円という値段に加えて、1ヵ月ごとの更新なので短期利用も可能です。

20名で利用すれば1名あたり249円と破格の値段ながら、コールセンターとして効率的に電話を受ける機能(CTI・通話録音・IVR)も利用することができます。

インハウスのコールセンターをお考えの方はぜひ一度、ご検討ください。

「MOT/TEL(モッテル)」の詳細や、現状どのような基準でツールを選べばよいかわからない、というお悩みの方はまずは以下のページからお気軽にお問い合わせ下さい。お客様の状況に応じた様々なプラン選びをお手伝いさせていただきます。