「テルハラ」とは?若手の離職につながる実態と企業がスグできる対策

最終更新日:2025年7月14日

「電話は若手が出るもの」

「新人教育の第一歩は電話対応から」

そんな考え方が、今の職場に根強く残っていませんか?

近年、「電話を取ること」を強要されることで強いストレスを感じ、職場に馴染めず、早期離職につながるケースが増えています。特に問題視されているのが、職権のある社員が若手に電話対応を押し付ける「テルハラ(電話ハラスメント)」という行為です。

SNSやチャットが主流となったZ世代にとって、電話は苦手意識の強いコミュニケーション手段。

その電話対応を「当然の業務」として押し付けることが、知らず知らずのうちにハラスメントとして認識されるようになってきています。

本記事では、テルハラの定義や若手社員が電話を苦手とする背景、企業がとるべき対策や防止方法について解説します。

- コンテンツの目次

テルハラとは?若手に電話対応を押しつける職場内ハラスメント

「テルハラ」とは、「電話」を意味する「テル(TEL)」と「ハラスメント」を組み合わせた造語で、電話対応を一方的に若手社員に押し付ける行為を指します。

職場の先輩や上司が、「電話ぐらい取れるようになれ」「電話対応も仕事のうち」と一方的に任せ、断れない立場の社員に精神的なプレッシャーをかける構図が問題とされています。

テルハラという言葉は電話代行サービスを運営する株式会社うるるが、「職場の電話ストレスをなくし、現場の力をもっと有意義に活用してほしい」との想いから、この状態を「TELハラ」と命名したことに由来します。

出典 :株式会社うるる|職場の電話対応の実情

よくあるテルハラの実例

・電話を取らないと叱責される

・「電話対応は新人の仕事」と暗黙のルールがある

・苦手意識を訴えても受け入れてもらえない

・電話対応の教育が不十分なのに、即戦力を求められる

このような環境が続くと、社員のモチベーションや心理的安全性が低下し、早期離職の引き金にもなりかねません。

Z世代が電話を嫌がる3つの理由

Z世代と呼ばれる20代前半〜半ばの若手社員は、非同期コミュニケーションに慣れた世代です。

LINEやSNSで育ってきた彼らにとって、電話は以下のようなストレス要因を含んでいます。

1. 突然の対応にプレッシャーがかかる

即時に正しい言葉・判断を求められる電話は、「失敗できない」「間違えたら怒られる」と緊張しがち。

2. 敬語や対応の自信がない

敬語やビジネスマナーにまだ不慣れな中、失敗が許されにくい電話対応は強い不安を呼びます。

3. 電話にまつわる失敗体験がトラウマになる

過去に電話対応で叱られたり、失敗して落ち込んだ経験があると、以降も電話が「怖いもの」に。

テルハラを放置すると起きるリスク

テルハラを軽視したまま放置してしまうと、以下のような深刻なリスクが発生します。

若手社員のストレス増加・心理的離脱

出社や業務そのものにストレスを感じるようになり、やがて離職へとつながる恐れがあります。

社内の空気の悪化とチーム崩壊

「声の大きいベテランが正義」という風土が残ると、新人との分断が進み、社内の結束が弱まります。

採用・教育コストの無駄

採用しても定着せずに辞めてしまうことで、採用費・育成リソースが無駄になります。

こうした損失は、1人の離職で終わらず、組織全体に波及する可能性があります。

企業が今すぐできる5つの改善策

では、企業としてテルハラを防ぐために、どんな対策ができるのでしょうか?今すぐ取り組める3つの改善策を紹介します。

1. 電話対応を「固定役割」にしない

「新人が必ず出る」ではなく、ローテーション制などで電話対応の業務を分散させましょう。特定の社員に負担が集中する仕組みを見直すことが重要です。

2. OJT任せにしない、段階的な教育設計

電話応対のロールプレイ、録音のフィードバックなど、段階的な育成体制を整えることで、若手の心理的安全性を確保します。

3. IVR(自動音声ガイダンス)で取次を自動化

IVR(自動音声ガイダンス)を導入し、取次電話自体を減らしましょう。

IVR(自動音声ガイダンス)は、「〇〇株式会社です。お電話ありがとうございます。採用に関するお問い合わせは1番、製品に関するお問い合わせは2番を…」という、あのおなじみのシステムです。

これらの仕組みは、一度導入してしまえば継続的に効果を発揮し、電話対応業務の心理的・時間的負担を大幅に軽減してくれます。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| MOT/TEL | 最大99個まで吹き込めるアナウンス。全ての通話を自動録音、文字起こしできる機能もあり。 |

| IVRy | IVR機能を標準搭載。3,480円/月〜+ 通話代(税抜)から使える。 |

| Visual IVR | WebブラウザにデザインされたIVRメニューを表示、チャットボットやFAQに誘導。 |

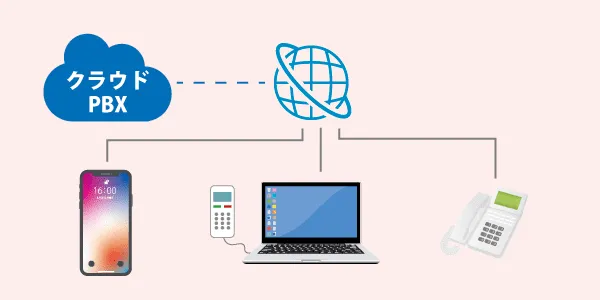

4. 取次不要の電話システム(クラウドPBX)を導入

クラウドPBXを使えば、社員一人ひとりに個別の電話番号をPCやスマホで持たせることが可能です。

これにより「○○さんいますか?」のような電話取次が不要となり、新人が電話に出る必要がなくなります。

インターネットにつながるパソコンもしくはスマホで、場所にとらわれず電話が発着信できるため、リモートワークとの相性も抜群です。

【クラウドPBX】

5. 電話代行サービスで業務をアウトソース

電話対応を外部のオペレーターが一次受けしてくれる電話代行サービスを導入すれば、社員が受電対応から解放されます。

低コストの月額で導入できるサービスが多く、社員が本来の業務に集中できる環境を作れます。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| オフィスのでんわばん | 全ての通話を自動録音。いつでも再生。契約期間の縛りなく自由に使える。 |

| fondesk | 電話のお知らせの通知先としてさまざまなサービスに対応。 |

| Jream | 月額2,000円∼営業電話の課金なし。 |

よくある質問(FAQ)

Q. 「電話対応の指導」はすべてテルハラになるのですか?

A. いいえ、適切な教育目的での電話指導はハラスメントには該当しません。

問題になるのは、新人に一方的に電話対応を押しつけることや、苦手だと伝えているにも関わらず「甘えるな」と無理にやらせるような言動です。

また、失敗を怒鳴る・人格を否定するなどの対応は指導ではなくハラスメントとみなされます。

Q. 電話に出ない若手社員にどう対応すればいい?

A. 電話を「出るのが当然」と決めつけるのではなく、苦手意識の背景や育成状況を確認しましょう。

まずはロールプレイや録音確認など、練習の機会を設けて、段階的なスキルアップを支援するのが理想的です。

業務上どうしても必要であれば、その理由や目的もきちんと説明しましょう。

Q. そもそも電話をなくすことはできる?

A.完全になくすことは難しいかもしれませんが、クラウドPBXやIVR、チャットの導入などで大幅に減らすことは可能です。

取次が不要になる仕組みや、代表電話を外部委託(電話代行)することで、受電負担を削減し、社員が本来の業務に集中できる環境が整います。

Q. テルハラ対策に取り組んでいる企業はありますか?

A.はい、特にIT業界や教育業界などでは、すでに電話業務の見直しに着手している企業が増えています。

・IT企業では、IVRやクラウドPBXの導入で電話の取次ぎ業務の効率化

・教育機関ではローテーション制とオンライン研修で電話の心理的ハードルを解消

こうした取り組みは、若手社員の定着率向上にもつながっています。

Q. テルハラを社内で相談するにはどうしたら?

A.まずは直属の上司や人事部門に相談するのが一般的です。

相談しにくい場合は、労働組合や外部のハラスメント相談窓口を活用するのも一つの手です。

企業としては、匿名相談窓口やハラスメントポリシーの周知があると、社員も声を上げやすくなります。

まとめ:電話文化の“アップデート”が企業の未来を守る

時代は変わり、電話対応の「常識」も変わろうとしています。

Z世代の若手社員が長く働き続けられる環境をつくるためには、「昔からの当たり前」を疑い、業務設計そのものを見直すことが必要です。

テルハラのない職場づくりは、定着率アップだけでなく、社員満足度の向上、採用力の強化にもつながります。