電話対応の仕事が苦手・嫌いな社員への改善・克服方法とは?

最終更新日:2024年7月31日

電話応対は社会人に求められる基本的なスキルの一つとされますが、電話対応に苦手意識を持つ従業員が少なくありません。

顧客や取引先と電話口のみでコミュニケーションを取るので、一般的にストレスを感じやすい仕事の一つだとされています。

しかし、ビジネスシーンでは依然としてコミュニケーションツールとして電話が不可欠な状況です。

電話対応が苦手な社員・従業員のスキル向上、業務のストレス軽減のためにどのような対策をすれば良いのでしょうか。

- コンテンツの目次

電話対応が苦手な人の特徴・原因

人と話すことに苦手意識がある

電話対応以前に、「面識のない人」や「そこまで親しくない人」との会話に苦手意識を持っている事が考えられます。

人見知りの傾向がある人がこのケースにあたり、相手の表情が見えない、感情を把握しづらい電話対応ではより苦手意識を感じてしまいます。

話すことが苦手でもビジネスマナーを身につけ、マニュアルを作ることで電話対応に慣れる人も見られます。

話を上手くまとめて話せない・話を聞きながらメモを取れない

電話対応に慣れていないと上手くメモを取れなかったり、用件を忘れたりすることが多くなります。

電話中に内容をメモする場合は「話を聞く」「頭で整理する」「整理したことを書き出す」という3つの事を平行に行わなければなりません。

また、相手の声が小さい、早口であるといった場合はさらに難しくなってしまいます。

要点をまとめるのが苦手なタイプの人は、伝えるべき内容がまとまらなかったり、内容が脱線したり、用件をメモに残すのが難しかったりするという特徴があります。

敬語の使い方に不安がある

新入社員の多くは、敬語を使い慣れていないケースがあります。

敬語を使い慣れていないと「相手に失礼のないように」と考えれば考える程うまく言葉が出てこず、電話対応で詰まってしまうものです。

ビジネスでよく使う言い回しや電話対応で使うフレーズをマニュアル化するなどして伝えておくと、不安解消につながります。

電話の取り次ぎに慣れておらず上手くできない

新入社員は、敬語の使い方や電話の取り次ぎ方など初歩的なビジネスマナーに慣れておらず必要な情報を聞き漏らしてしまうケースもあります。

電話の取り次ぎでは、「取り次ぎ相手を間違えてしまう」「保留を誤操作で切ってしまう」「名前や会社名など重要な内容を聞き取り忘れる」といった間違いやミスがよく起こります。

一度電話の取り次ぎに失敗してしまうと、電話対応の苦手意識を強める要因にもなり得ます。

周囲の目線が気になりうまく話せない

周囲の目線が気になり、うまく電話対応ができない人もいます。

職場での電話対応は、その従業員にとって同僚や上司などさまざまな人に囲まれた環境下で行われます。

自身の電話対応に自信がない場合などは、周囲の視線が気になり電話対応に集中できない、また、「相手に失礼はないか」「聞き漏れがないか」と必要以上に焦り、緊張してしまう人もいるのです。

そういう場合は、集中できる環境づくりなどで対策するなど、落ち着いて対応できるよう理解を示しましょう。

相手の表情が見えないので感情が読み取れない

電話は、相手の顔が見えないコミュニケーションです。

電話対応では、相手の声だけで状況や気持ちをくみ取らなければいけません。

普段の会話と比較して得られる情報が圧倒的に少ないので、電話相手の伝えたい内容を正確に読み取るのが難しく、相手の気持ちをくみ取れず不安を感じてしまいます。

早口である、声が小さいもしくは大きい、こちらの問いかけに反応が薄いなどは、イライラしている、コミュニケーションを拒否されていると感じ「相手がネガティブな感情を抱いているのでは?」と電話対応に精神的に負担に感じてしまいます。

相手の感情を決めつけず、会話の内容から判断することを伝えましょう。

業務が中断される

従業員がコア業務と並行して電話対応を行っている職場では、受電により作業が中断されることにストレスを感じます。

自分のタイミングで対応できない点や、電話の内容によっては作業時間が大幅に減ってしまう点、集中力が途切れてしまう点などがストレスになる主な理由です。

臨機応変に対応できない事への不安

電話では、会話をしながら臨機応変に受け答えする必要があります。テキストコミュニケーションでは考える時間が持てますが、電話では考える時間はありません。会話なので、相手の言ったことに対してすぐリアクションすることが求められます。

そのため相手の話を聞きながら、次にどのように答えるべきか考えなければいけません。

「臨機応変に対応できない」と感じると電話対応に苦手意識を持ちやすくなるので、そのような従業員が不安にならないよう、うまくフォローしてあげる必要があります。

電話対応の苦手を克服する対策方法とコツ

電話対応マニュアル・フレーズを作成する

社内の電話業務をマニュアル化して、「電話対応の手順」「よくある問い合わせへの回答」「受け答えのポイント」などをいつでもすぐに確認できる状態にしましょう。

担当従業員の苦手分野に応じたマニュアルを作成して、電話対応時に活用すると効果的です。

従業員がスムーズに対応しやすくなり、不安を減らせるので、ストレス軽減の効果が期待できます。

また、電話対応で困るケースのひとつは、想定していない事態が起きたときです。

あらかじめ電話対応に使えるフレーズを用意しておけば、不測の事態にも対処しやすくなります。

相手の言葉が聞き取れなかったとき、担当者が不在時であるとき、電話が遠いとき、などをテンプレートとして作製、アドバイスしてあげましょう。

要件をまとめるためのメモを準備する

電話を取ってからメモを準備しようとしても焦ってしまい、内容を聞き逃す恐れがあります。

お客様から伝言を預かるときは担当者へスムーズに共有できるように、受電と共にメモを取る準備をするよう伝えましょう。

何を記載すべきかテンプレート化(相手の会社名や担当者名、用件など)するようにすると焦りや不安が少なく対応できます。

話を聞くことに集中させる

電話対応では、まず話を聞くことに集中するよう伝えましょう。

先ずは、相手のヒアリングを行う事が第一です。

そこから、解決へ直結するのか、解決への提案をするのか、そのステップをどう進めるのかの判断になります。全てを一気に解決しようとすると精神面での負担が大きく、ストレスとなります。

まずは話を聞いて、次のステップへの助言がスムーズにできると理想的です。

同僚や先輩社員の電話対応を参考にする

最初のうちは、見本となる電話対応をよく観察してもらいましょう。

自分の力だけで対応しようとしても、改善方法はわからず、苦手意識はなかなか消えないものです。

マニュアルやテンプレートなど参考になる情報などは、あらかじめ伝えておくと、イメージしやすく伝わりやすくなります。

特に、間の取り方、敬語、相槌や話すスピードなどは、実際の対応を見てもらうのが一番伝わります。

しかし、実際にやってみるとうまく行かないケースも多いです。何回もいろいろなケースに触れる事で克服できるので、不安を上手く解消してあげながら根気よく続けていけるようサポートしましょう。

多少の間違いがあっても気にしない

間違える事に焦りや不安を感じ、萎縮するとかえって失敗することも多く、むしろ肩の力を抜いたほうがうまくいくものです。

多少の間違いがあっても気にしない心構えも重要です。

間違いに気が付いたときは、素直に謝罪し、同じミスをしない仕組みを考えます。

同じことを繰り返さないことを意識してもらい、気持ちに余裕をもって電話対応ができるように、自分のペースで努力していく心構えを持つよう誘導しましょう。

聞き取れないときは適宜確認をする

電話は通話録音機能を使わない限り、聞き逃してしまえば再度聞き返すしか方法はありません。

しかし、通話環境や電波状況によっては、電話の内容がうまく聞き取れない場合も少なくありません。

電話内容をうまく聞き取るコツは、聞き取れた範囲の内容を適宜復唱することです。

復唱することで、もし間違っていれば相手が訂正してくれるため、聞き間違いを防げます。

聞き間違いの防止として「聞き取れないところを理由を伝えて聞き直す」「ゆっくり話す」なども効果的なので、アドバイスします。

ビジネスマナーを身につける

電話対応に不安がなくなるコツのひとつは、ビジネスマナーを身につけることです。電話対応の自信にもつながります。

電話を受けるときの基本的なマナーとしては、

・電話は基本的に3コール以内に出る

・まず会社名と自分の名前を伝える

・担当者が不在の場合は、折り返して電話することを伝える

・相手が電話を切ってから受話器を置く

というような事です。

また、「電話口では明るいトーンで話す」「確認や聞き返しを忘れずに行う」といった基礎知識を着実に身につけることが大切です。

従業員が電話業務の基本的なビジネスマナーを学ぶことでサービス品質や満足度の向上が期待でき、自信にもつながります。

他人の目を気にしすぎない

周りをそこまで意識する必要がないことを伝えておきましょう。

他人の視線を気にしすぎず、自分のペースで電話対応に臨むことが大切です。

とは言え、意識を変えることは難しいです。

電話対応に慣れることで自信がついてこれば周囲の視線を気にすることが徐々に減ってきます。

慣れて自信がつくように、不安になる事なく電話対応ができるようになるようサポートしましょう。

苦手・心理的負担が大きい業務は代行してもらうという選択もある

「電話対応が苦手・苦痛」という従業員には、「慣れて自信を持つこと」が唯一の解決方法となります。

しかし、「慣れて自信を持つこと」にはそれなりの年月がかかり、少なくともその期間には心理的負担がかかります。

人によってはその期間のストレスに堪え切れず、退職を選んでしまう事も少なくありません。

そのような心理的負担が大きい業務は代行してもらうという選択肢もあります。

従業員には負担をかけず、他の業務に集中してもらう事ができ、電話対応をプロに行ってもらう事で会社の印象も良くなるというメリットがあります。

電話代行サービス『オフィスのでんわばん®』とは

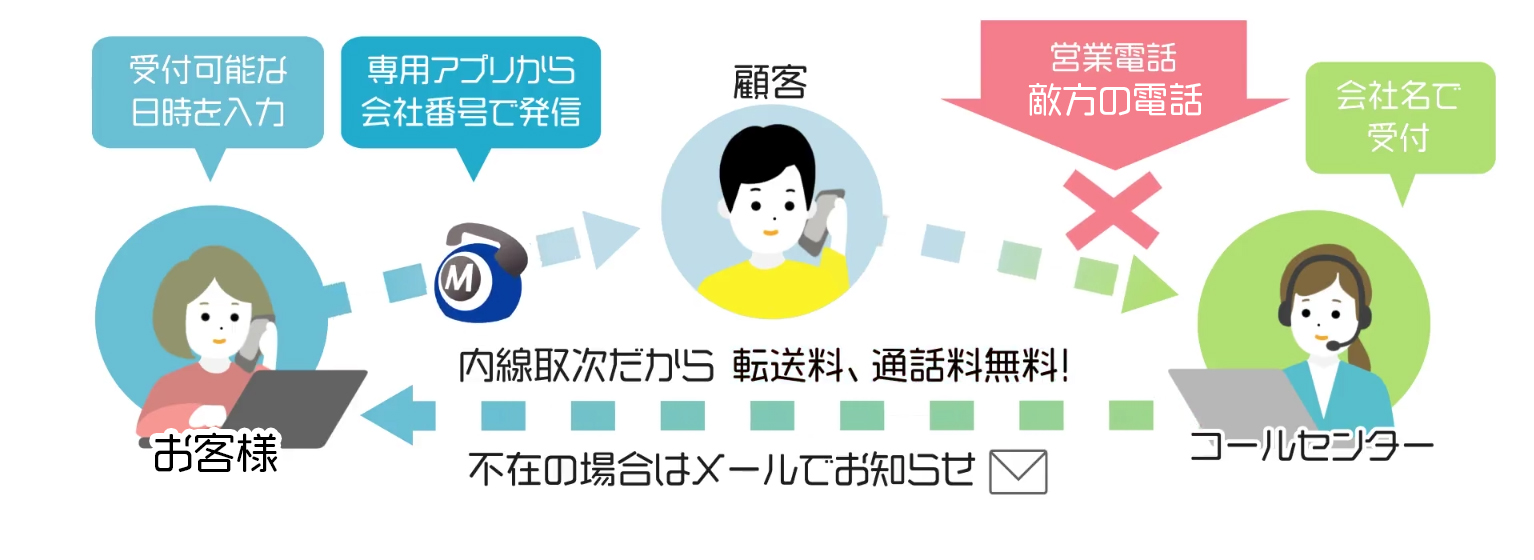

「オフィスのでんわばん®」は経験豊富なオペレーターがコールセンターで受電対応を行っている電話代行サービスです。

通話内容はメール・チャットで通知、また重要な案件のみ取次ぎ転送を行う事もできます。

内線取次なので、転送料通話料は無料です。

迷惑電話を全てブロック

500名ほどの企業の場合、一日あたり平均で68件の営業電話、9件の間違いなど関係のない迷惑電話がかかっています。

営業電話や迷惑電話・すぐに対応しなくて良い電話の対応をなくし、本来の業務に集中することができるようになります。

クリニックや法律事務所など迷惑電話の対策をしたい業種にも最適です。

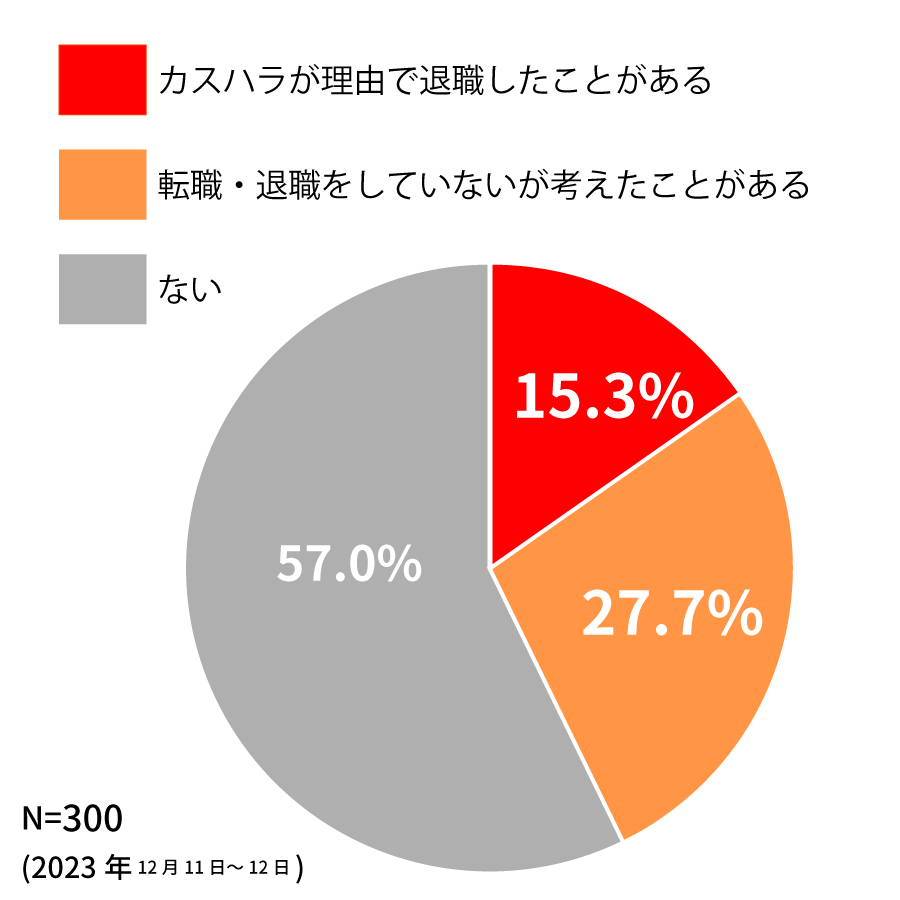

オフィスのでんわばんでカスハラ対策にも!

参照:(株)ネオマーケティング

カスハラを体験したことのある人の中で、カスハラが原因で退職をしたことがある、転職・退職を考えたことがある人は、300人中約43%と、約半分に上ります。

人手不足が深刻になっている現在ではカスハラなど防ぐことができる問題を放置することで離職・退職に繋がってしまう事は大きなリスクとなります。

オフィスのでんわばんには通話録音などカスハラ対策に繋がる機能が搭載されています。不要な電話をプロに任せることで離職を防ぎ、社員の生産性にもつながります。

「オフィスのでんわばん」ができる事

・電話が苦手な従業員に変わり一時対応

従業員に代わって受電して一次対応。貴社名で電話対応を行うので顧客側からは、普段と変わらない電話対応になります。

・担当者への取次ぎができる

従業員が電話対応を行う際と同じ様にコールセンターから担当者へ内線にて取り次ぐので、折り返しのタイムラグや伝達ミスによる機会損失がなく、顧客満足度もあがります。

・営業電話や間違い電話はコールセンターで終話

どうしても掛かってくる営業電話や間違い電話は取り次ぐことなくコールセンターで終話させるので無駄な対応をする必要がありません。

・既存電話番号で利用OK

現在利用している市外局番や050番号での対応が可能です。弊社で専用の電話番号をご用意することも可能です。

・電話のプロが社内対応

他社では在宅対応で雑音などが入る場合があります。「でんわばん」は経験豊富なスタッフが社内対応しています

・折り返しも自社番号で

専用アプリから自社番号で折り返しができます。080~などの番号で折り返しで出てもらえないと言う事を防げます。

・転送・取次料 0円

業界初、電話転送が不要です。オペレーターから内線で取次ぐため転送料は無料です。

・内線で取次

入電を担当者の内線に取次ぎ。担当者以外にも、部署単位での取次ぎも可能です。

・受付曜日・時間指定

受付可能な曜日・時間を指定。電話ストレスから解放されコア業務に集中できます。

・着信拒否が可能

アプリから指定番号の着信を拒否できます。不要なコールを防止、コスト削減に貢献します。

・音声ガイダンス(IVR)

プッシュ番号に応じてオペレーターで受ける、直接受ける窓口を分けることができます。

・録音データの提供

聞き漏らしや報告ミスを防止。会話の雰囲気を感じ取れるため商談やクレーム対策に。

まとめ

電話代行となると、ハードルが高く感じる部分もあるかもしれませんが、電話に出るのが、対応が苦手な社員からコールセンターのオペレータに対応が代わるだけなのです。

電話対応が苦手と感じる従業員を育てるにも、それなりの時間と人件費がかかりますし、習得できるまで、従業員は心理的負担を感じ続ける事になります。

プロに任せる事で従業員も業務に集中でき、顧客に対してもスムーズな対応ができるので双方にとってメリットとなります。

カテゴリ: 電話代行